【ライブレポート】シンディ・ローパー最後の来日公演「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン・フェアウェル・ツアー」に行ってきた感想

シンディ・ローパーの引退公演「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン・フェアウェル・ツアー」へやって来た。奇しくもエリック・クラプトンの武道館公演に挟まれるスケジュールで行われたラストライブ。

私にとっても最初で最後のシンディのコンサート。一体どんなライブだったのか?本記事では彼女のライブの全貌をレポートしていく。

- ライブ前の日本武道館の様子

- いよいよ武道館内に入場

- ライブ開始

- 40年を振り返るオープニング映像から “She Bop”へ

- 映画『グーニーズ』の主題歌からプリンスの名曲へ

- “I Drove All Night”への想いを語るシンディ

- 新たなチャプターを切り開いた”Who Let In The Rain”の誕生秘話を語るシンディ

- バックバンドのソロ演奏からサプライズ登場

- 衣装について語るシンディ

- 生まれ育った環境や当時の女性たちについて語るシンディ

- カバー曲”I’m Gonna Be Strong”を歌う際に思い出すこと

- バックステージで衣装チェンジをする様子

- アコースティックギターを抱えたシンディが登場し、”Sisters of Avalon”と”Change of Heart”へと繋がる

- “Time After Time” と “Money Changes Everything”

- アンコール開始

- ラストは大名曲”True Colors” と “Girls Just Want To Have Fun”

- ライブ後の会場である日本武道館の様子

- シンディ・ローパー/Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tourのセットリスト(2025年4月23日(水) 日本武道館)

- まとめ:楽しいと寂しいが入り混じったシンディ・ローパーの最後のライブ

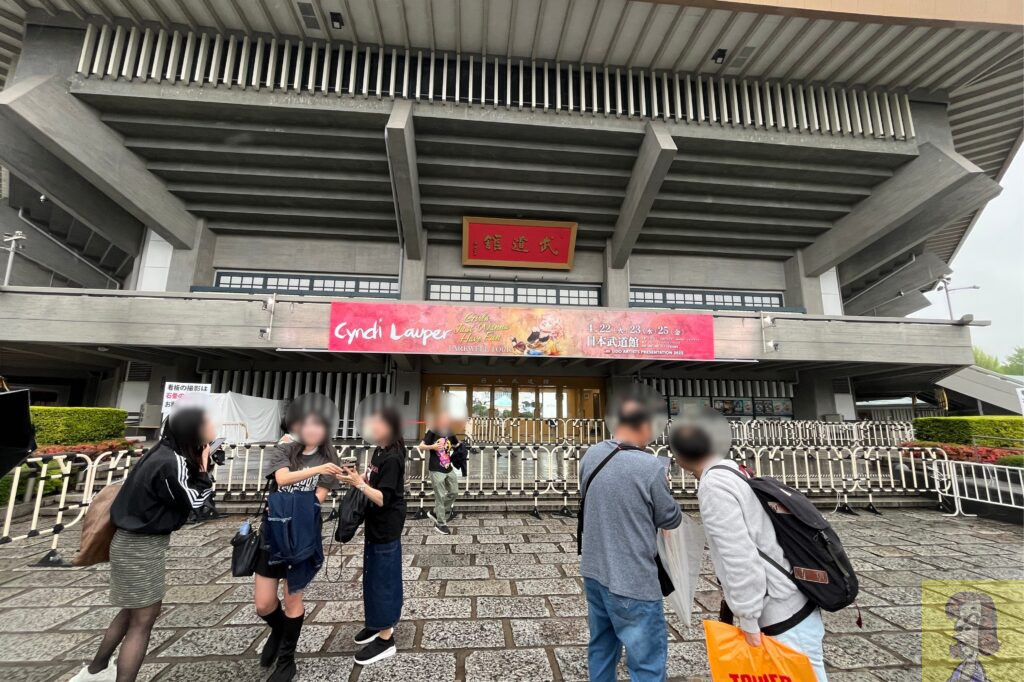

ライブ前の日本武道館の様子

私が参加した4月23日(水)、東京公演2日目。到着したのは午後15時35分頃。いつもなら入り口付近でギャラリーがたくさん出来ているのだが、昨晩から雨ということもありそこまで混雑はしていなかった様子だ。

お客さん同士で「写真撮りましょうか」と声を掛け合っていたところからも、シンディのファンは温かい方が多い印象だ。

グッズ・物販の様子

あいにくの雨なのだがすでに2、300人くらいのファンが列を成している。前回私が武道館に来たMR.BIGのコンサートでは武道館の階段まで並んでいたのだが、今回は意外とすんなり。グッズの先行販売時間(15時30分)を少しすぎたくらいに列に並び始めたにも関わらず意外と進みは早かった。

20分ほどでテントの後ろまで行くことができたのだが、16時過ぎにキャップ、バケットハット、キーチェーン、シルクスカーフ等が完売してしまった。

【武道館2日目】シンディ・ローパーのグッズ、キャップやキーチェーン等は30分で売り切れ!#CyndiLauper来日公演 #シンディ・ローパー pic.twitter.com/cjOyCERI94

— つるミュージック@洋楽専門ブロガー (@tsurumusicblog) April 23, 2025

日本武道館周辺とシンディ・ローパーのファンの様子

見た感じではファン層は50代、60代くらいが多い印象で、海外の公演と比べるとあんまりコスプレをしている方はいない様子だ。

デビュー当時のシンディを模したウィッグをつけた方や白のコートに赤い水玉模様がデザインされた衣装を着ている方はいたよ!

鬼の格好した人もいたけど、なんだったんだろうな〜

様子を伺っているとやはり夫婦や友人同士で来ているグループ、特に女性の割合が圧倒的に多い。もちろん私と同じソロ参戦の方もたくさんいる。また服装は早速フェアウェルツアーのTシャツを着ている方はもちろん、前回2019年に来日した時のツアーTシャツやアルバムのジャケットが描かれもの、ブレスレッドをたくさんつけた方、バックプリントに80年代のシンディがプリントされたおそらく自作のシンディTシャツを着ている方も多く見受けられた。

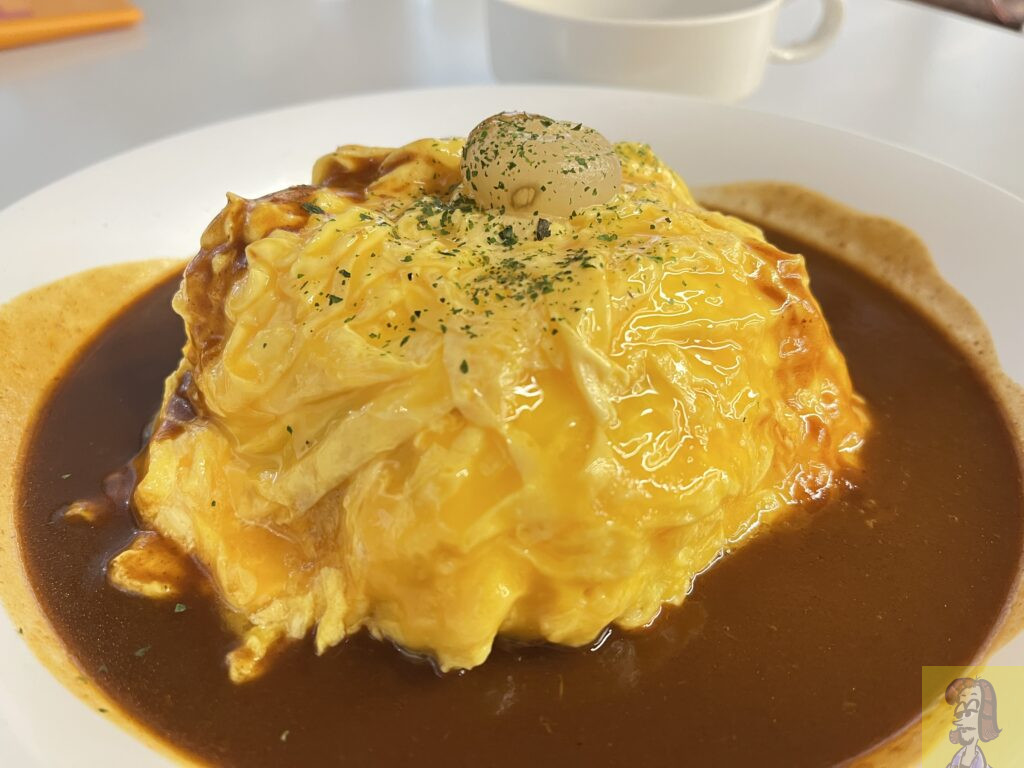

まだ開場時間まで時間があるのと雨降りとのことで、併設されている飲食店で休憩している方も多く、私も「レストラン武道」にて早めの夕飯を食べ開場時間を待つことにした。

開場時間の18時を目前になるとすでに多くのお客さんが武道館を囲う勢いで埋め尽くされていた。

神保町周辺を紹介した記事「【神保町・御茶ノ水】洋楽好きが行く第63回神田古本まつり!おすすめの店も紹介」もあるので合わせて読んでみてくれ。

これから日本武道館に行く方は参考にしてください!

いよいよ武道館内に入場

シンディ・ローパーのライブ来たぜ!

— つるミュージック@洋楽専門ブロガー (@tsurumusicblog) April 23, 2025

Let’s celebrate Cyndi Lauper!!#シンディ・ローパー #CyndiLauper来日公演 pic.twitter.com/Qorb5H8i4y

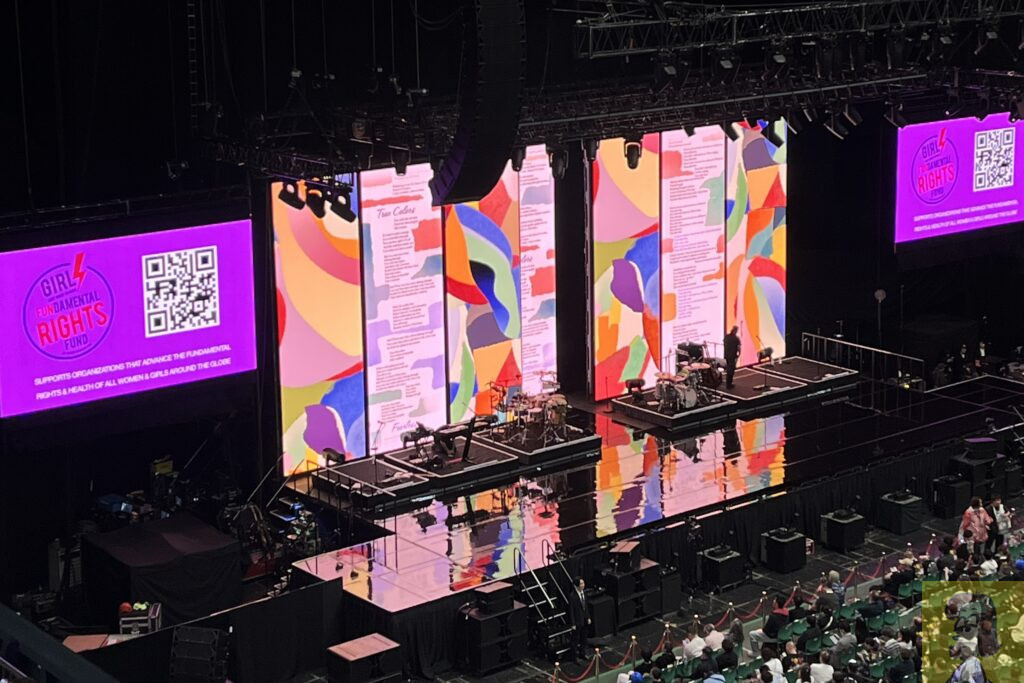

18時の開場時間に入るとすでにたくさんの人で賑わっている。ライブ前のこの空間はどんなステージを見ても最高だ。SEにも凝っており全て女性アーティストという面白いセットリストで構成されている。

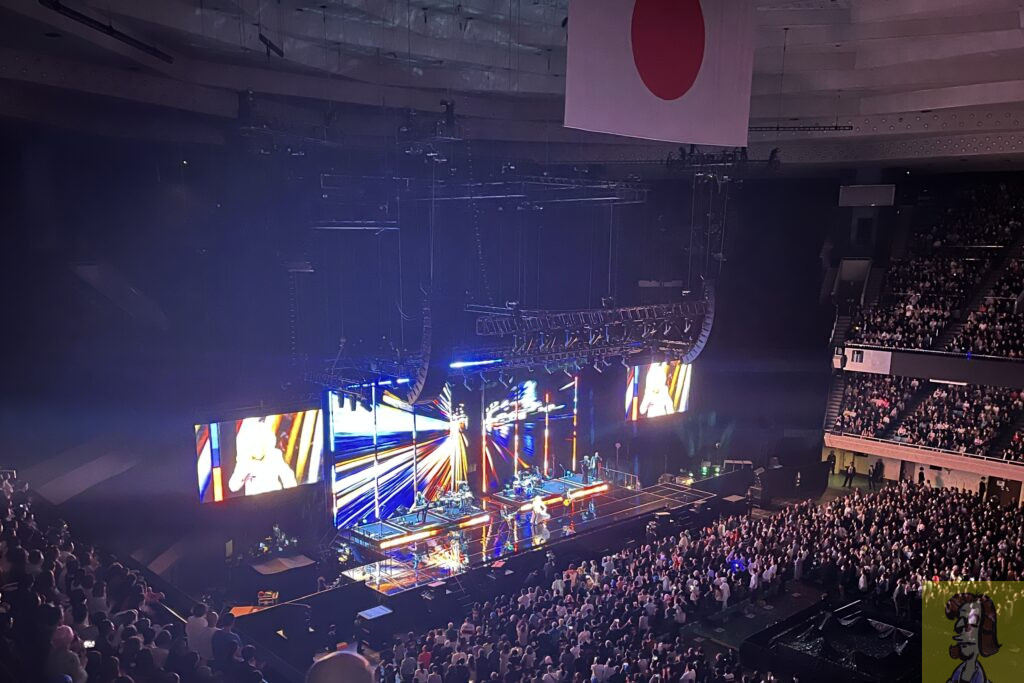

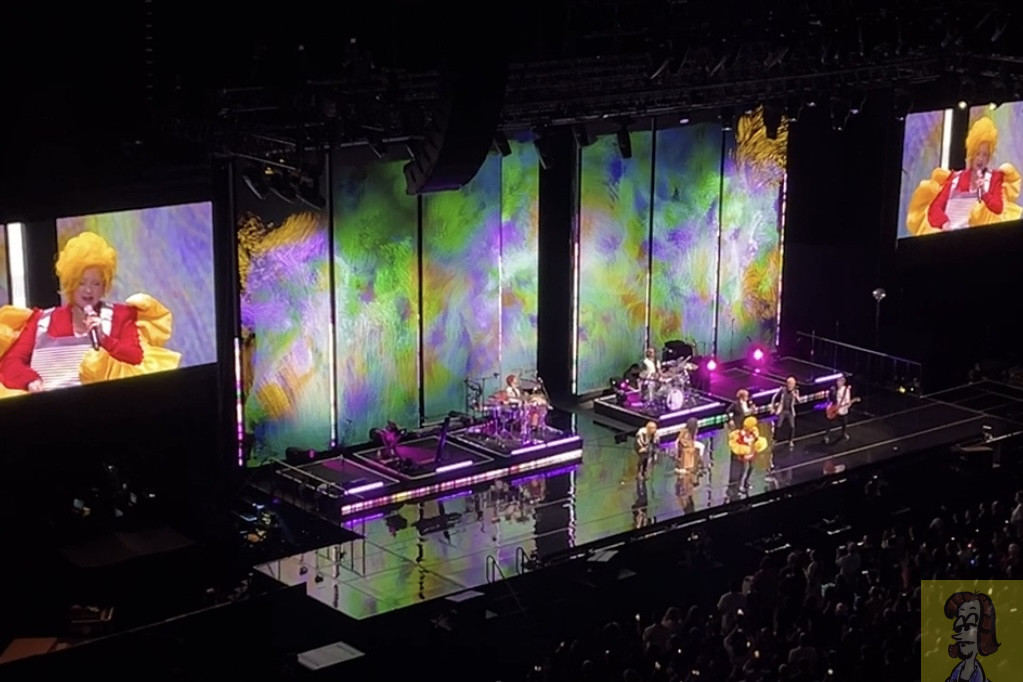

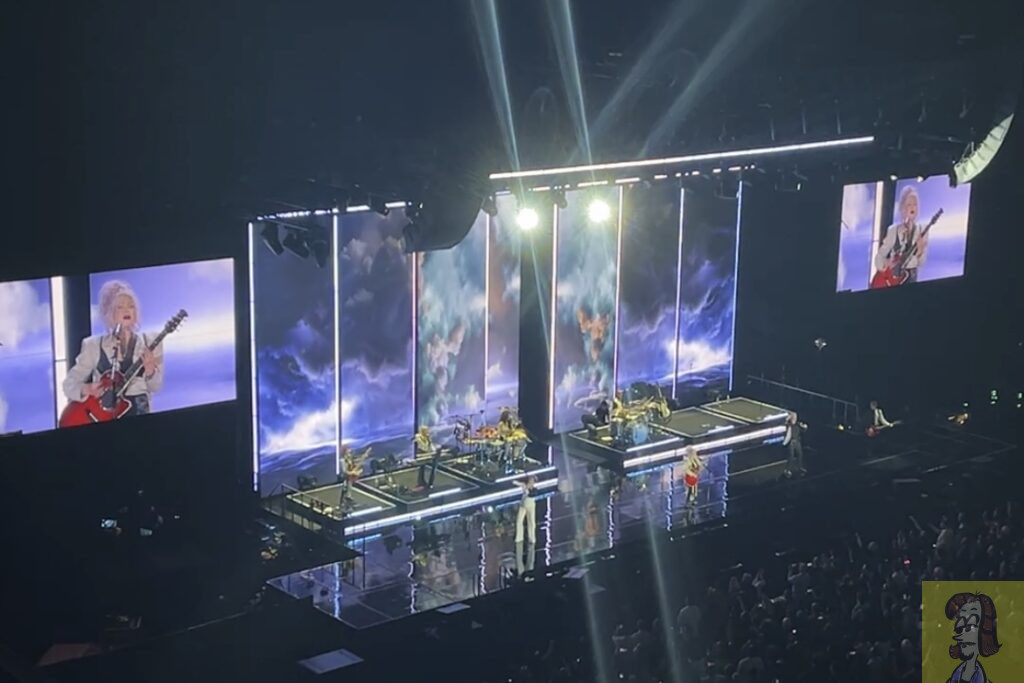

ステージのモニターは全部で3つ。7枚のモニターを横並びにした大きなモニターがセンターに1つあり、カラフルな模様に挟まれた歌詞カードが映画のエンドロールのように流れている。左右にある中サイズのモニターには「Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund」のQRコード付きの案内がされている。ステージにはドラムセットが2つあったり、観客席に独立したステージもありどんなステージになるのか非常に楽しみだ。

エリック・クラプトン、サラ・ブライトマン、ナイトレンジャー、マイケル・シェンカーの来日公演のアナウンスから開場の案内が始まるのだが、しれっとドラムのサウンドチェックが行われた時にはシビれた。

グッズ購入時には気がつかなかったが、海外遠征で来た外国人の方たち、大学生くらいから30代くらいのファンもたくさん見受けられ、友達同士で来ている方がやはりこちらも女性が多い。

チャリティーグッズのウィッグを着けている人も沢山いたな

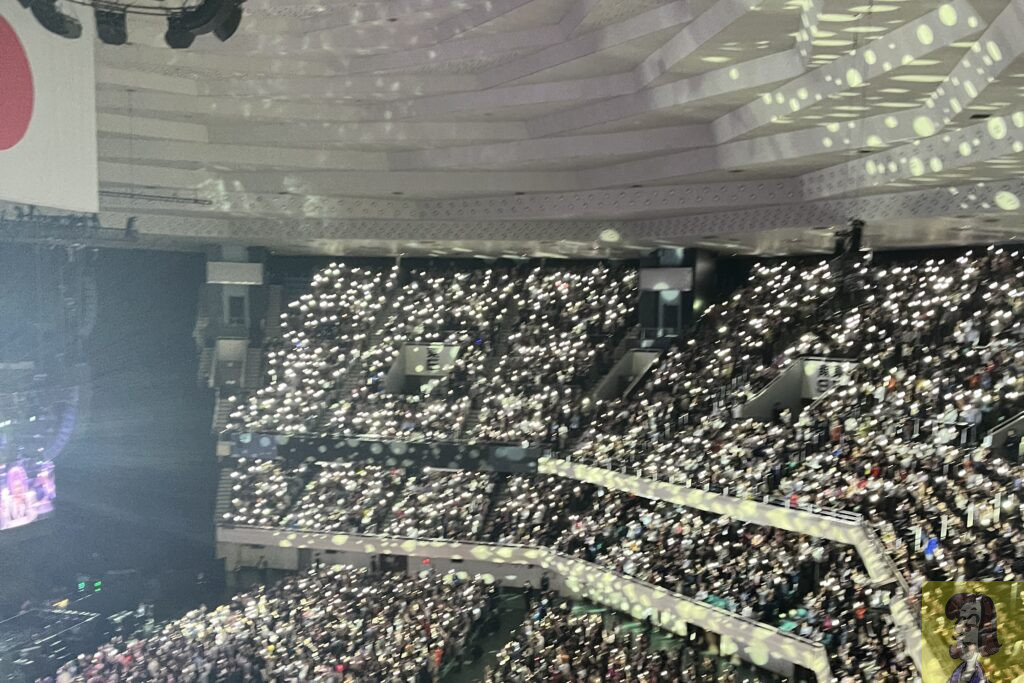

開演10分前、席の8割くらいは埋まっている場内。通路では急いで指定席を探す方仕事終わりのサラリーマン、写真を撮る方、談話で盛り上がるファンでライブ前の武道館は常に音で満たされている。

ライブ開始

19時の開演時間になるとオリヴィア・ロドリゴの「bad idea right?」とブロンディの「One Way Or Another」が大音量で流れる満席の場内からは手拍子が響き渡る。その声援に応えるように突如暗転し、オープニング映像が流れ始める。

40年を振り返るオープニング映像から “She Bop”へ

オープニングは「She Bop」のベースラインとドラムの打ち込み、リミックスされた音楽に合わせて、コラージュ画像のようにいろんな場面をつなぎ合わせたシンディの映像が流れ出した。19時8分での出来事だ。虹色の紙吹雪と共にセンターからシンディが登場すると大盛り上がり、「She Bop」で幕を開けた。

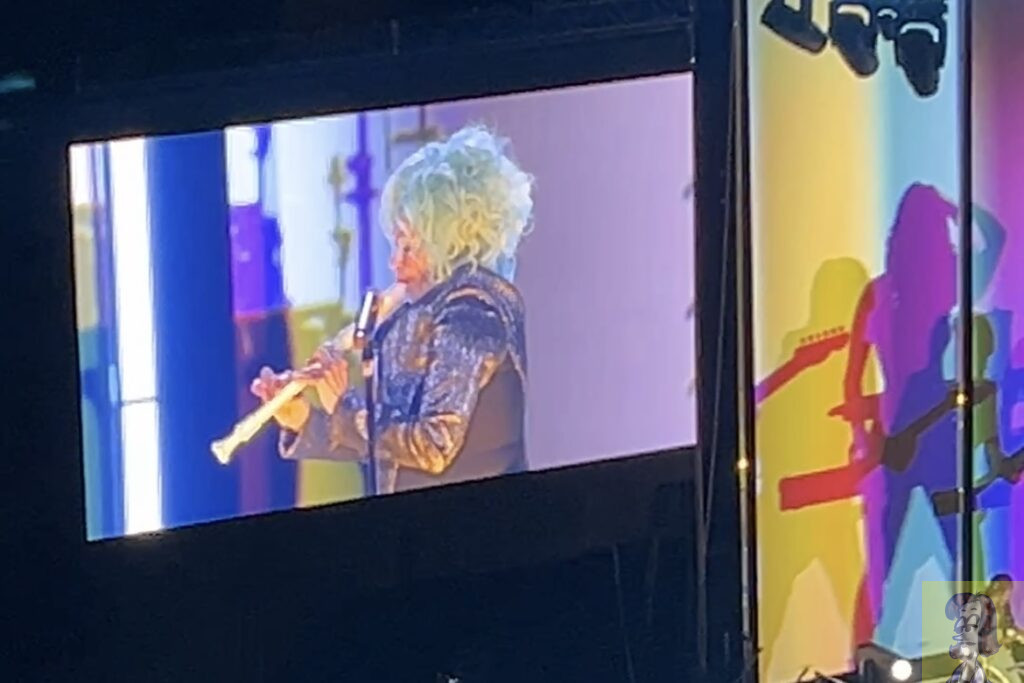

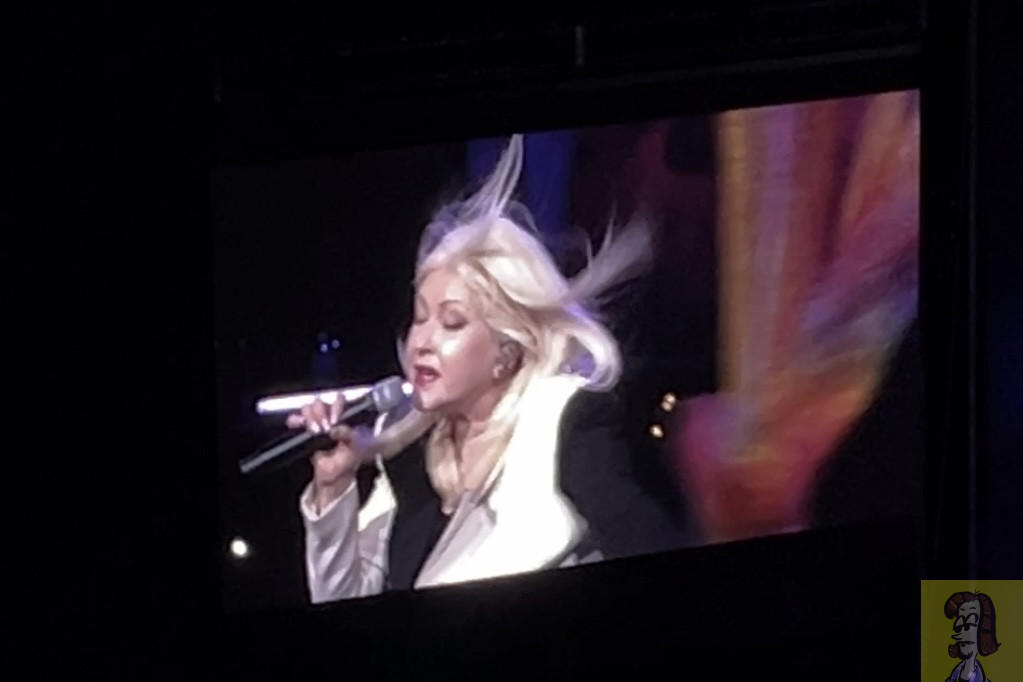

60年代のサイケデリック風なステージ演出にラメの入ったシルバーグレーの衣装で登場した彼女。このコントラストからはとてつもないオーラを感じる。シンディのリコーダーのソロも難なく披露していて2夜連続のショーでも疲れは見られず順調そのものだ。

「コンバンハ、トウキョウ!」「ゲンキー!」「アリガトウゴザイマス」との日本語での挨拶からMCが始まる。

いつも私が英語でバカみたいに喋り続けて、みんな分かんなかったらごめんなさいねって感じなので、今回は通訳を入れました。

昨晩も言ったんだけど、いつもね同じ事を繰り返すって言われちゃうんだけど、今夜と明日の晩、いや明日はエリック(クラプトン)だ(笑)。でもね今回ずーっと音楽とアートのコンビネーションしたショーをしたいと思っていたけどできなかった事を今回実現できたんです。素晴らしいクリエイティヴ・ディレクターたちと組むことができたからね。

こうして素晴らしいクリエイターとスタッフたちに恵まれてこうしている訳なんだけれど。今回「さよなら」を言いに来たのだけれど、ただ「さよなら」を言って終わりにしたくない。本当に何度も来日してて日本語で伝えたいんだけど、どうせならみんなと盛大にお別れをしたいと思います。

さらにMCは続き、1986年『トゥルー・カラーズ』のツアーで初来日公演をした時の事を声を震わせながら語った。

これだけは伝えたい。初めて「True Colors」を日本のみんなの前で歌った時、みんなが歌い返してくれたこと。あれが忘れられないんですよ。お陰様でここまで来ました。

ここにいるグーニーズのみんなに伝えたい。ダンスして、歌ってね。私も同じようにやるから一緒に楽しんでくださいね!

オーケー、私たちは”グーニーズ”なんだからね (goonies never say die)。ガンバッテ!

※Goonies Never Say Die: 映画『グーニーズ』の中で主人公のマイキーが言うセリフからの引用。宝探しを諦めかけたアンディに対して「グーニーズは絶対死ぬなんて言わない」と言う有名なセリフ。

映画『グーニーズ』の主題歌からプリンスの名曲へ

「1,2,3,4」のカウンドとともに、伴奏が始まると観客席に背を向けそのシンディの印象的な全身を使ったシルエットがモニターに映し出され、音楽とアートの融合が披露される。

映画『グーニーズ』の主題歌である「The Goonies ‘R’ Good Enough」が始まると、モニターには映画のワンシーンやミュージックビデオが映し出され、会場のグーニーズたちは歓声と手拍子で大盛り上がり。テンポとキーは落とし気味だが”Yeah, Yeah, Yeah, Yeah”という印象的な高いパートも難なくこなし、グーニーズたちに声援を送った。

“Oh maybe you’re out of place”ってところでは、エネルギーが全身から迸っていたよね。

「アツイ〜」と言いながらノンストップで演奏されたのは、プリンスのカバー曲「When You Were Mine」。歌いながらも照明が降り注ぐ中、ロボットダンスのようにパフォーマンスアートを披露したり、ドラムのビートに合わせて紫を基調とした映像が動き出すという視覚的に面白い施しがなされていた。

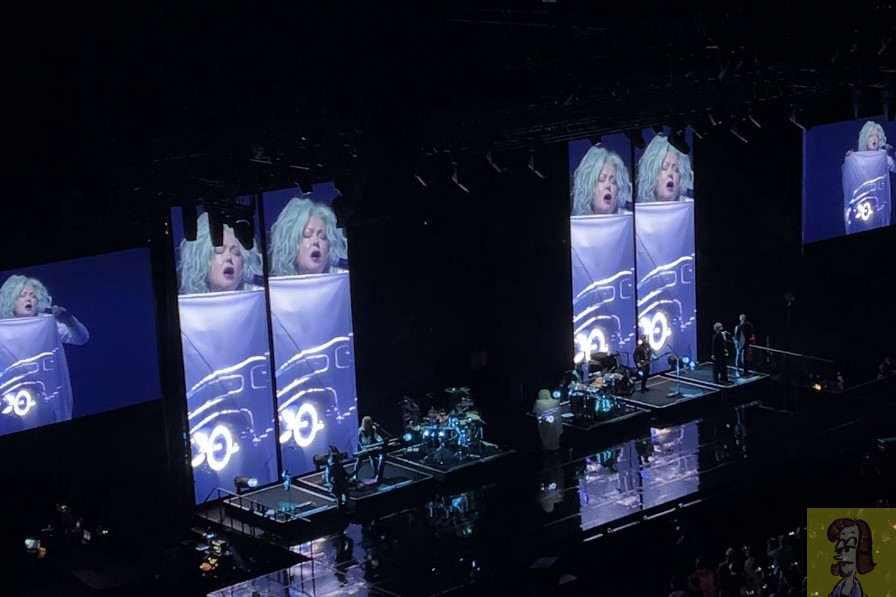

“I Drove All Night”への想いを語るシンディ

一度舞台袖に戻り、ギターソロへとつながると衣装チェンジをしたシンディが「I Drove All Night」の伴奏とともに戻ってきた。シルクのドレスの裾を手に持っており、そこにはプロジェクタースクリーンの様に輝く車が映し出される。コーラスが始まると夜の街を走り抜ける映像がカラフルに描かれるという演出だ。

最後のビブラートがめちゃくちゃ伸びててすごかったね

サイケデリックな展開で終わると、どっと歓声と拍手が巻き起こる。これに対しシンディは「ダイジョウブー?」とファンについて来れてるかひと言添え、場内では所々笑い声が。この曲について以下のように語った。

これ大事な事だから毎晩言うんだけど、この曲を書いた時ってラジオでかかる曲で女性が(車を)運転する曲ってなかったんだよね。

まあ、当時私も免許を取ろうとしてたんだけど。相変わらず縦列駐車とか苦手で、それも過去のことになりつつあるけど。

だって自分で運転してどこでも好きなところへ行けるって、これってパワーじゃないですか。なので私にとってのパワーソング。だからいつも歌うんです。

パワーソングというキーワードから、シンディのMCはレコード会社についての話や人生のチャプターについて続いて語り出す。

レコード会社の人たちと私とでなんか見方が違うんですよね。イタリア系アメリカ人として人生を送ってきてさ、いつもアメリカの悪いこと言っちゃってあれなんだけど、映画観た人ならわかると思うけど、アクセサリーをジャラジャラさせてシャツはどうだとか、髪の毛の半分はこっちにもってこいとか言う人がいたりして。

それでいつもそう言う人たちから「あ〜いいんじゃない、ジーンズとシャツでやったらさ〜」みたいに言われるんだよ。だけど私としてはそういうのじゃないの。言わなかったけど「だったら、どうせハゲるんだから剃っちまえよ」って思ってた。

言わなかったけど、そうやって対人関係のスキルを磨き上げってったって感じ。分かるでしょ、何にも上手くいかなかったんですよ、ボーイフレンドにマネージャー、フィアンセ、みんな大間違いだった。それで仕事としてものを見たくなかったんだろうね。家に帰れば仕事とは違う自分っているでしょ?みんなだって。

なぜこんなに長々話しているかというと、あの頃の私って人生って一つのチャプターで終わってしまうって思っていたんですよ。これが全てなんだってね。

こうやってお話をして伝えたいのは、今こうして大きなショーをやっているけれど、これが全てではないと言うこと。私の人生には他のチャプターがたくさんあった、みんなも一つ一つチャプターを積み重ねて自分の(人生という)本を書いていって欲しいという気持ちなんです。そして人生に何か大きなチャプターがあったとしてもそれが全てじゃない、その後の自分たちのチャプターに影を落とすようなことがあってはいけない。私ももうすぐ72歳になるけれど、私の人生は終わっちゃいないからね。みんなだってそうだよ。

新たなチャプターを切り開いた”Who Let In The Rain”の誕生秘話を語るシンディ

シンディのMCはまだまだ続き、次の曲を歌う前に今の夫と出会った時の事から『Hat Full Of Stars』を語り出した。

今の旦那と出会った時の話、自分がまさか結婚するとは思わなかった時の話で、想像してみて「彼女はいい人そう、だけど髪型はどうしたの、もうちょっとこうした方がいいんじゃないの」っていう人とは付き合いたくなかったでしょ。

これは次の曲につながる話なんだけれど、私が家を出た時に紙袋の中に、りんご一個と歯ブラシ、オノ・ヨーコさんの『グレープフルーツ・ジュース』って言う本が入っていたんです。

この本からは例え何も持っていなくても、頭の中で創造することはできる、そんなことを学びました。

ある晩、私は帽子を持っていて、空はとても美しかったんです。その帽子を空にかざすと、星たちがみんな帽子の中に吸い込まれていくように感じました。そして、いつか気分が落ち込んだとき、その帽子をかぶれば、あの夜空をいつでも思い出せると思ったんです。それは、オノ・ヨーコさんの本から学んだ大切なことでした。私はそのことにとても感謝していて、帽子もずっと大切にしています。

その帽子を被った旦那に、その話をしたらこう言ったの。「君は自分の言葉や話す時のリズムで自分の曲を書いたらどうだい」ってね。

この曲は、新しい章のはじまりに書いた最初の曲です。

『Hatful of Stars』という、自分自身の物語を、自分の言葉で綴るアルバムを始めたときに書きました。この曲は、ある関係に対する自分なりの決着をつけるような、そんな思いで書いた最初の曲だったんです。

ここで演奏されたのは「Who Let In The Rain」。パワフルな楽曲が続いていたがここからしっとりとしたAORな展開で、ソウル要素の強いシンディの歌声とバックコーラスの男女のシンガーたちがいい調和を成している。背後には雨の降り注ぐ映像が流れ、オーディエンスも無意識にスマホのライトを点灯。夜空に輝く星々を生み出し、みんなで一つのステージを演出を作り上げた。

バックバンドのソロ演奏からサプライズ登場

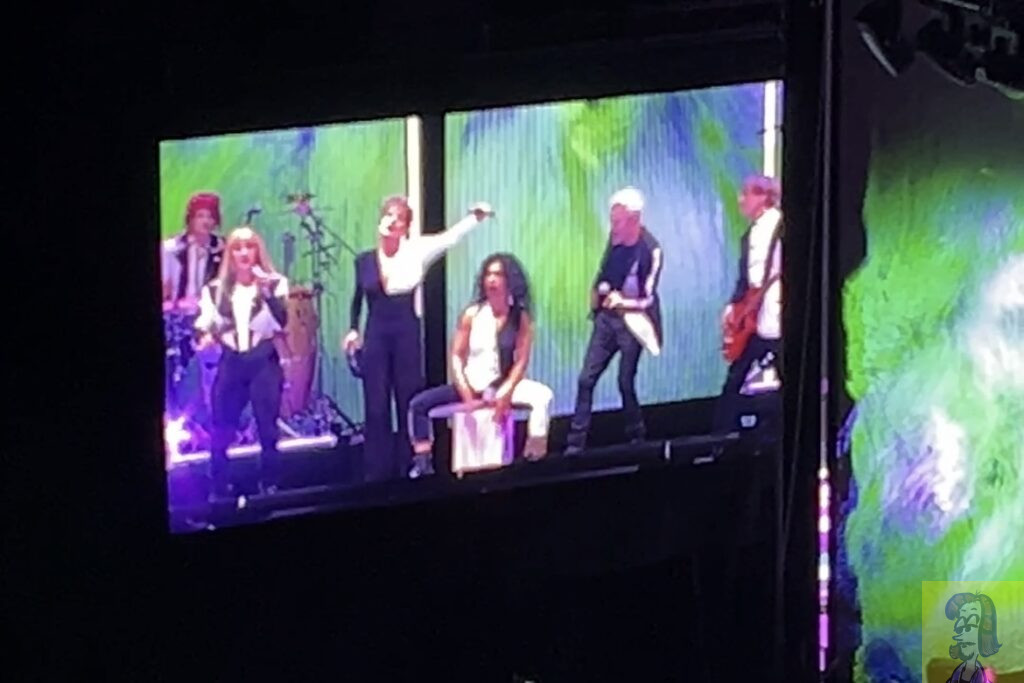

シンディは再び舞台袖に戻っていくとバックバンドの演奏が始まる。バックコーラスやキーボーディスト、パーカッション担当の人もステージの中央に集まり、カホンを叩く女性を中心に打楽器のしなやかな演奏が武道館に響き渡る。

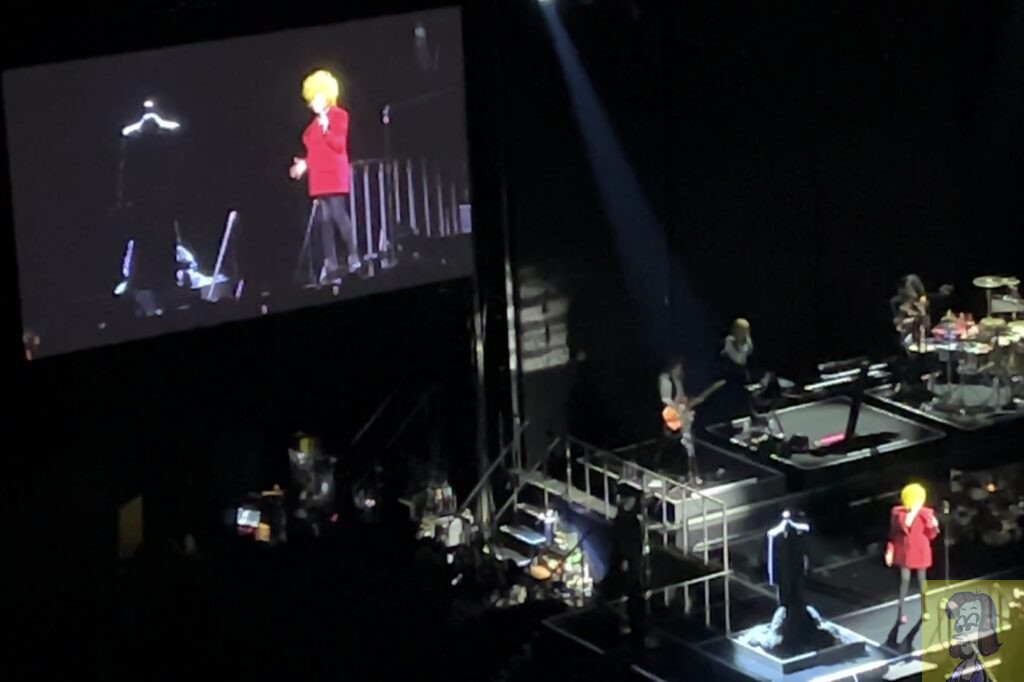

「Hey!!」と言うシンディの声が聞こえると、なんとステージ上手側の床下から再登場。これにはオーディエンスは思わず驚いた声をあげてしまうほど。近くにいたファンはさぞびっくりしたであろう。

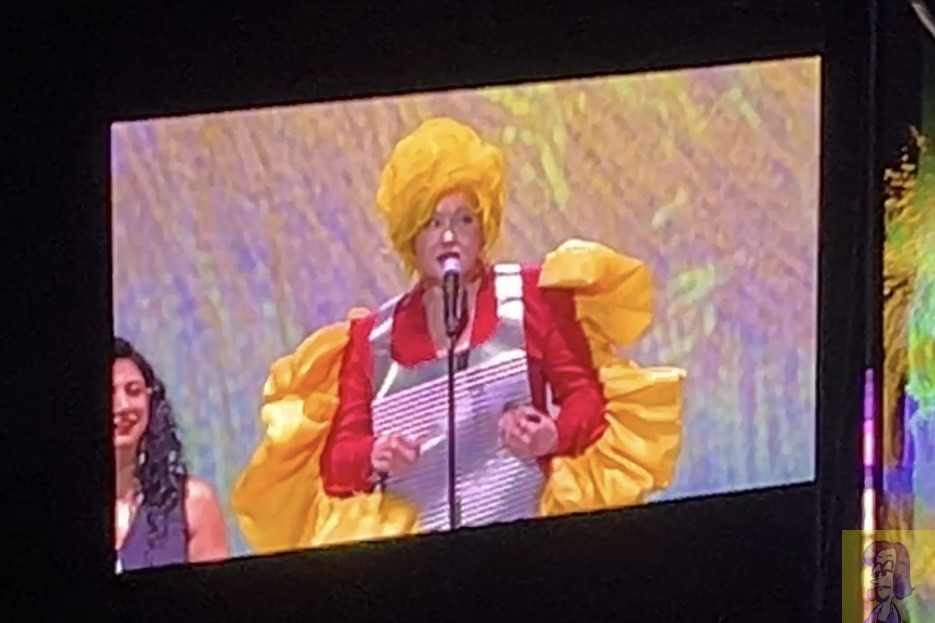

ヒヨコのような真っ黄色のウィッグとフリルに真っ赤なジャケット姿で登場したシンディ。何やらゴソゴソ音を立てながら楽器を取り出すと、エプロン型のアルミの楽器を手にする。そのお茶目な姿を見たファンからは「可愛い〜」とのラブコールも場内に響き、早速演奏が始まる。ギロのように擦り付けて始まったのはメンバー紹介で、以下の方達が紹介された。

- ギター:アレックス・ノーラン(@alexnolanmusic)

- キーボード:ロッキー・ローズ(@rockyrosemusic)

- カホン・パーカッション&ドラム:モナ・タバコリ(@mona_tavakoli)

- バックコーラス:エレーヌ・キャズウェル(@elainecaswell)

- バックコーラス:ニール・クーマー(@nealcoomer)

- ドラム:スターリン・キャンベル(@nevetono)

- ベース:ウィリアム・ウィットマン(@weedy.wet)

「準備はいい」との掛け声から「Iko Iko」の演奏が始まる。アルバム『True Colors』からのナンバーだ。過去のライブ映像では見たことがあったのだが、このなんとも言えない異国感、民族音楽的要素が非常に心地よい。チューニングをコントロールされていないライブの生楽器の演奏だからこその良さがあるからだろう。

“Hey Now”という掛け声も息が合っていたよ!

ウィッグを着けたまま腕についたフリルを外すと曲紹介のMCへ続く。「次の曲は『Detour』というアルバムに収録されている曲です。これは、私が初めて聴いた女性によるロックンロールの曲なんです。でも、それを聴いたのはずっと後になってからでした。歌っていたのは、ワンダ・ジャクソンという女性で、曲のタイトルは「Funnel of Love」です。」。

ワンダ・ジャクソンといったら「フジヤマ・ママ」を思い浮かぶのだが、「Funnel of Love」はもっとカントリー&ブルース色が強いナンバーだ。ここからシンディの別のボーカルスタイルが見受けられる瞬間を堪能でき、クラシックなモノクロの映像をバックにマイクスタンドに前屈みになったり、持ちながら移動する歌う姿からは一気にロックンロールの黎明期にやってきたかのような雰囲気を作り出していた。

衣装について語るシンディ

演奏が終わると今日の衣装についてシンディは以下のように語り出す。

今日の頭の方に着ていたのはニューヨークのジェフリー・マックというデザイナーが手がけたものです。そして今着ているのは(赤いジャケット)クリスチャン・シリアーノのデザインのもの。試行錯誤したんだ「着てて動けないのはダメなんだ」ってデザイナーたちと相談したんだよ。だって転んで転げ落ちたら大変でしょ。

話をしたらクリスチャンは「ゲイってグラマラスなのが好きなんだよ」っていうんだ。『キンキーブーツ』のローラも言ってたでしょ、ボスつまりこんな感じ?

(ステージ下手の床からジャケットを着たマネキンが出現)

なんとここでまさかの生着替えを見るというシーンをお目にかかることになる。シンディも冗談半分で「みんなここで見たものは別に頑張って忘れなくていいからね」とジョークをかますと、会場は笑いと指笛、拍手でいっぱいに広がる。

レディーの皆さんと同じで私もグラマラスなものが大好きなの。だいたい5歳くらいの時からオシャレしてたからね。だけどグラマーなのが全てじゃないよね、アートも大事だよ。

生まれ育った環境や当時の女性たちについて語るシンディ

「次の歌は私が子供時代の話で、さっきも言ったようにみんな人間ってストーリーを分かち合うことが大事だよね。そうしてコミュニティー感覚を養うというか。それでこれは私の物語、ここで皆さんとシェアしたいと思います。」

ここからシンディの生まれ育ったエリアのことと当時の時代について語ってくれた。

私が育ったところというのは工場がいくつかあって、通りの角にはまた別の工場があって、ガソリンスタンド、そして家が立ち並んでいて、すごく面白い人たちが暮らしていたエリアだったんです。それで私は裏庭で過ごすことがとても好きでね、そこにいるとお互いの庭がつながっていて、柵を通してずっと見通せるの。美容院があったり私の友達のSkipperがいたり、お母さんの友達・幼馴染がいたり、みんなでお話をする状況があったんですよ。

私の家には私の家族、上にはおばあちゃん、従兄弟のヴィニーとスーザンが住んでいたんだ。そして私には姉と弟がいてね、みんなで何となくいい感じで家族的な生活を送っていたんだけれども、お隣にサリーっていう男性が住んでてハトの面倒を見ていたんだ。『A Coney Island of the Mind(コニーアイランド・オブ・ザ・マインド)』って言うローレンス・ファーリンゲティが書いた詩集があるんだけど、大人になってからあの頃の環境を思い出すと詩が頭に浮かぶんです。

そして、そんな中で暮らしていくと、カラフルな思い出があったり、女性たちが大好きな口紅を並べていたなんてこともあったけど、何か違ったんだよね。要するに、彼女たちは本当に夢に思っていることを実現することはほとんど無理だった。あの時代の女性は、例えば銀行の口座を開くのだって旦那や男性の家族の合意がなければできなかったんだ。だけど私は母が叶えられなかった夢をいつか叶えるんだと言う気持ちを持っていました。

次の曲は、そんな私が生きた時代について歌ったもの。アルバム『Hat Full Of Stars』からメアリー・チェイピン・カーペンターと一緒に作った曲です。

ここからアカペラで始まったのが「Sally’s Pigeons」だ。ステージ上を移動することはなく、下手側に置かれたマイクスタンドに向かって背筋を伸ばす。シンディは目をつぶり、指を大きくひらき感傷的なまでに繊細な歌声を披露。曲に込められた背景があることと連動アニメーション映像でより解像度が増す。

カバー曲”I’m Gonna Be Strong”を歌う際に思い出すこと

センターポジションに戻ると次の曲の演奏前に再びその歌について、そしてシンディの家族について、自分の使命について語り始めた。

次の曲なんだけど、実はある別の有名な方が歌った曲で、これをどうやって歌おうかと思った時に思い出したことがあるの。私の母あるいは祖母、イタリアからニューヨークへ労働者として渡ってきて、彼女たちの場合は裁縫が仕事だったのだけれど、彼女たちがやっていたことなんです。つまり古くなった洋服をバラバラにしてそれを仕立て直すということ。私たちにもお人形さんのように可愛い洋服を作ってくれたんです。

それを私は曲でやろうと思ったんです。その頃私がよく思っていたのは、私が欲しいのは、ただ普通の男性と同じだけの市民としての自由、権利それだけなんだよ、っていつも思っていたんです。

MCの後には、シンシア・ワイルとバリー・マンが書いた「I’m Gonna Be Strong」へと繋がる。静寂が広がる武道館にシンディの歌声が響き渡るとオーディエンスは彼女の歌に釘付け。ブルー・エンジェル時代から歌っている楽曲で、ライト・メロウなアレンジに力強いパワフルな歌声が融合され心打たれた。

最後の”cry”って3段階に渡るロングトーンのビブラートは凄まじかったな!

バックステージで衣装チェンジをする様子

暗転したステージに映し出されたのは、バックステージで衣装チェンジをするシンディの姿。ちょっとした寸劇のようなもので、3人係でメイクさんたちがウィッグのつけ替えをしたり、メイクを整えたりする中、カメラに向かってシンディは「ショーを楽しんでくれてると嬉しいな」と言ったり従兄弟の小話をする。

ヘアスプレーをかける時に顔を隠されたり、たくさんの寿司を用意された時には笑いが起こってたよ

アコースティックギターを抱えたシンディが登場し、”Sisters of Avalon”と”Change of Heart”へと繋がる

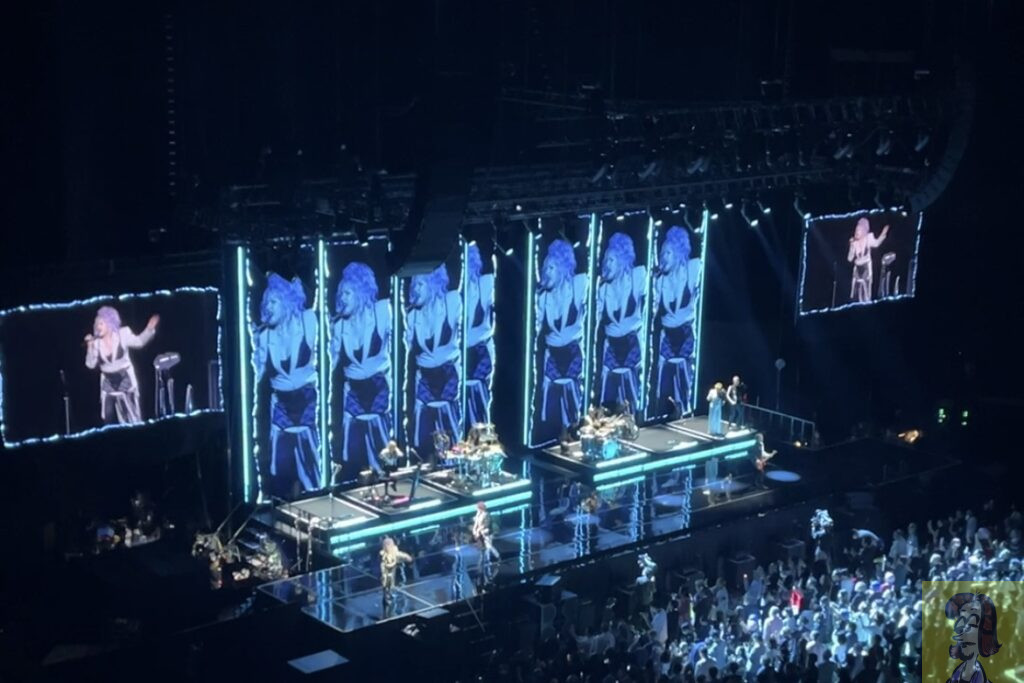

ドラムビートが鳴り響き、バックバンドのコーラスの歌声で登場したのはアコースティックギターを抱えたシンディの第7形態だ。黒のビキニとガーターベルトがデザインされたジャケットを羽織っており、歌姫というより女王の風貌を放っている。彼女の登場を見たファンからは手拍子が贈られ、「Sisters of Avalon」が始まる。モニターにはミュージックビデオと同じく青空や激しく波打つ大海原といった大自然を映し出し、アヴァロンを表現した映像美が美しく交差していた。

「調子はどう!ついて来れてる!」と上手、正面、下手とオーディエンスに声をかけるシンディ。そこから中盤のアカペラ・パートが始まると海老反りをしながら発するロックな叫びを轟かせ、ギターソロに繋がる場面では観客席からは歓声がどっと湧き、武道館に地鳴りが響き渡る。まさにシンディは大地の女神と言っても過言ではないのだ。

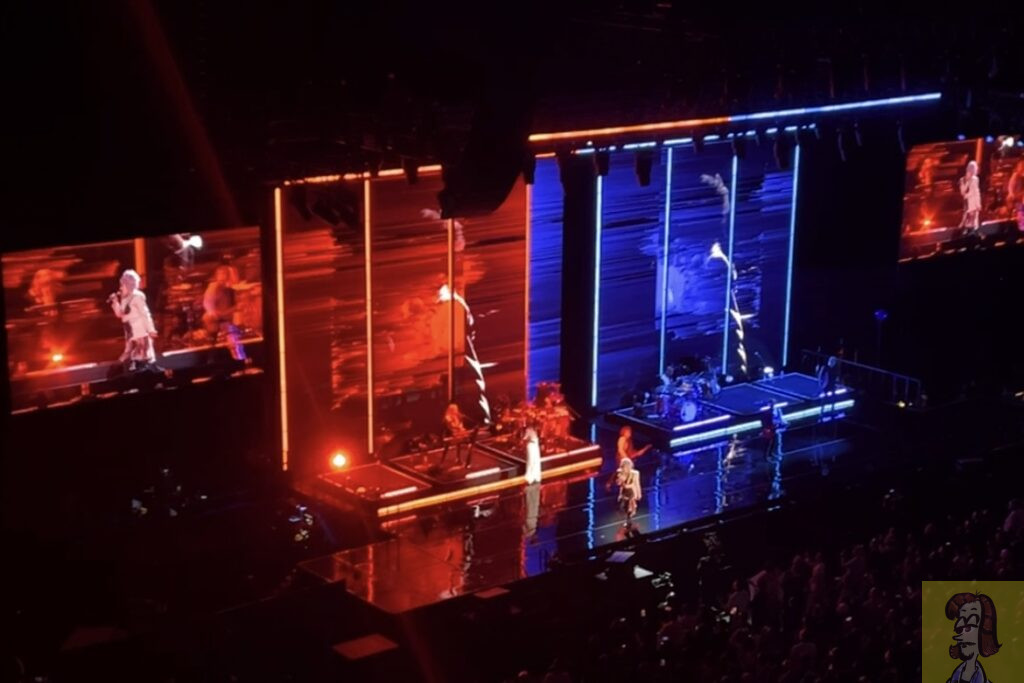

暗転したステージに「1,2,3,4」のカウントでリズムを刻むシンバルとシンセサイザーの厚みのあるベース音が響くと、「ウオー!」という歓声に包まれる。一気に80年代にタイムスリップ。しばらくの間座って見ていたオーディエンスは総立ち、私の隣にいた60代くらいの女性も立ち上がり背筋を伸ばし手拍子を送っていた。そう「Change of Heart」のはじまりだ。アルバム『True Colors』の冒頭を飾る楽曲で、シンディもステージ上を歩き回り、一回転したり、リズムを刻むだけでなくパンチをする動作など体全身を使って音楽とアートを体現していた。

ギターソロではアレックスをステージ前方へ押していく仕草をしていたよな

“Time After Time” と “Money Changes Everything”

息を切らし「暑い〜」と言いながら顔の汗を拭き取るシンディ。ここで彼女はスマホのライトをつけ再びMCが続く。

「化粧してないと時々顔認証しないんだ」っていうジョークも言ってたよ

スマホのライトをつけて周りを振り返って見てちょうだい。今の私たちって光のコミュニティみたいじゃない。覚えておいてね、いつでも周りが暗くなったときは”自分に光を灯す力がある”っていうことをね。

シンディのカウントで始まったのは「Time After Time」。イントロが流れると歓声が湧き、スマホで淡く照らされた武道館には無数の星のようにスマホが光り輝いている。左右に振る動きも大きさも違うが、シンディが言ったように我々は一つのコミュニティなのだ。彼女がマイクを向けた時に、”Time After Time”と大合唱が起こったのがなによりの証明だ。

名曲バラードの後は一気に雰囲気が変わり「Money Changes Everything」。元気いっぱいに歌われるこの楽曲ではステージ上を端から端まで行ったり来たりとエネルギーが迸っている。

特に最後の”Money”と声を荒げながら連呼し、センターポジションでゴロっと転がりがえる姿では、まるでミュージカルを見ているようなそんな場面もうかがえてアドレナリンが噴き出るサプライズ演出は見ものであった。

「サンキュー!グッド・ナイト!」と一言いい、ステージを後にするとステージはブルーのライトを残したまま、20時42分に一旦幕を閉じる。

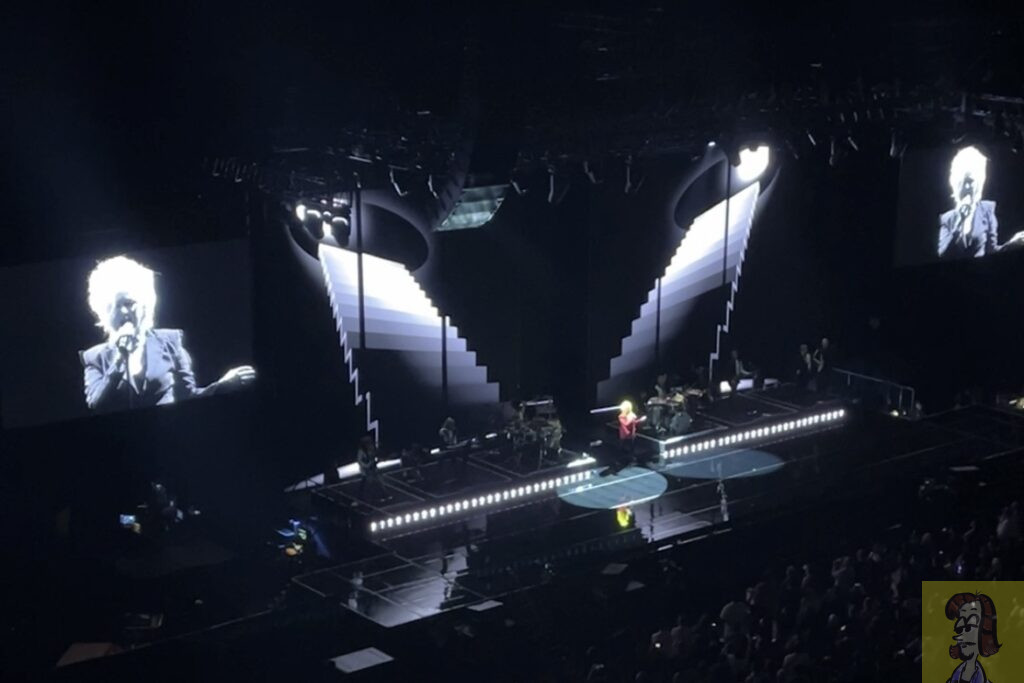

アンコール開始

観客席からは鳴り止まない歓声と手拍子で武道館は360度共鳴している。全員共通しているのは手拍子をすること。ただ色々な方がいて、インターミッションとして一度座席に座る方もいれば、スマホのライトを振り子のように照らす方、撮影する方、この瞬間を味わうために景色を見つめる方など十人十色だ。

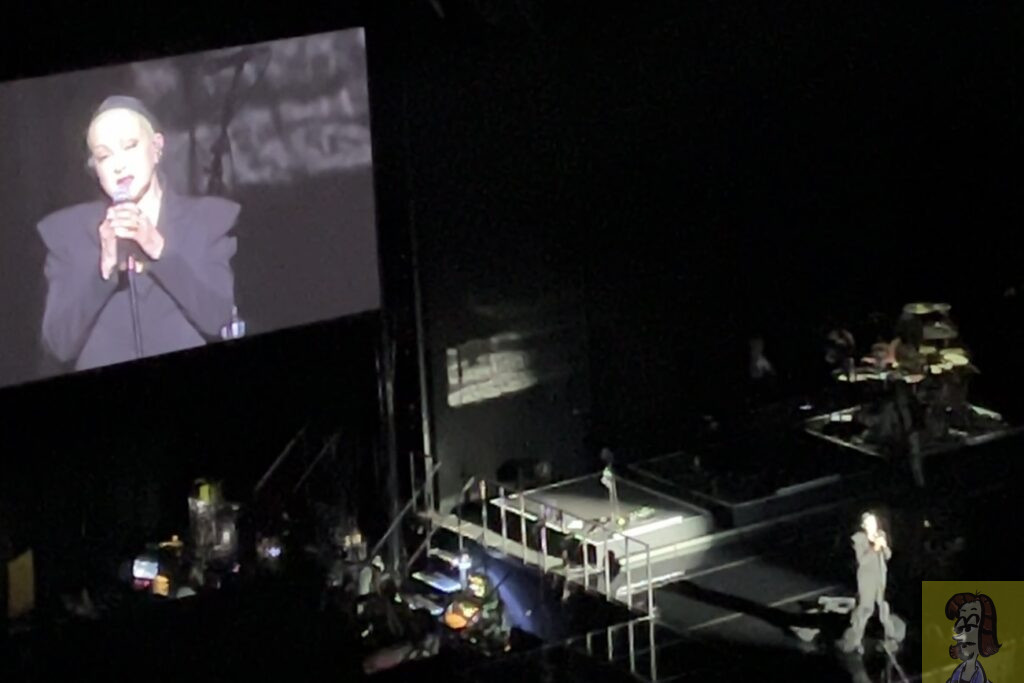

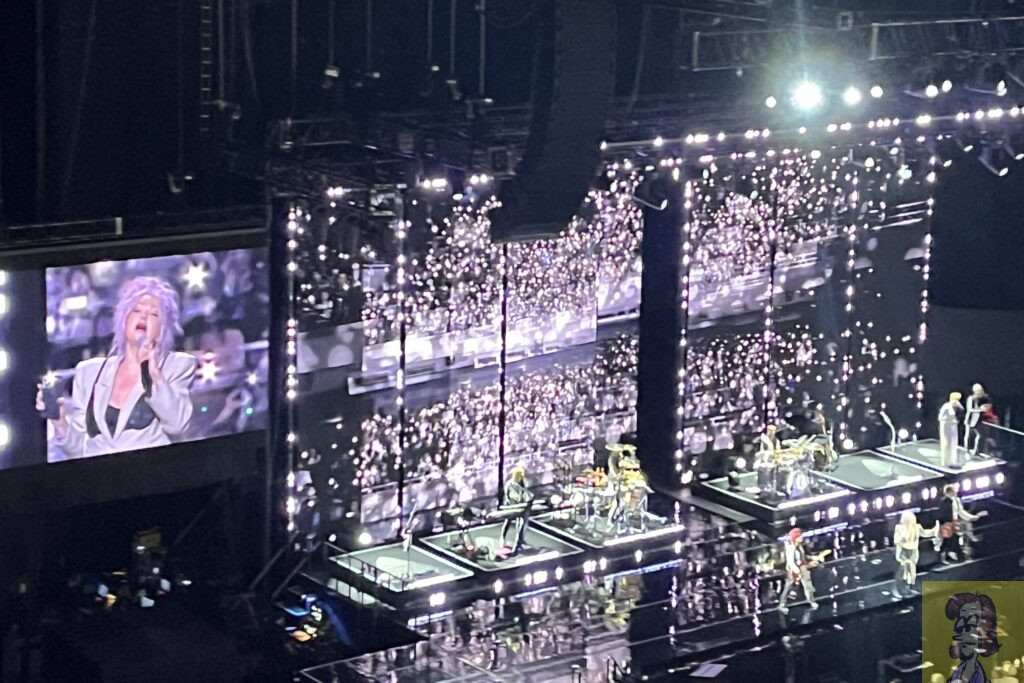

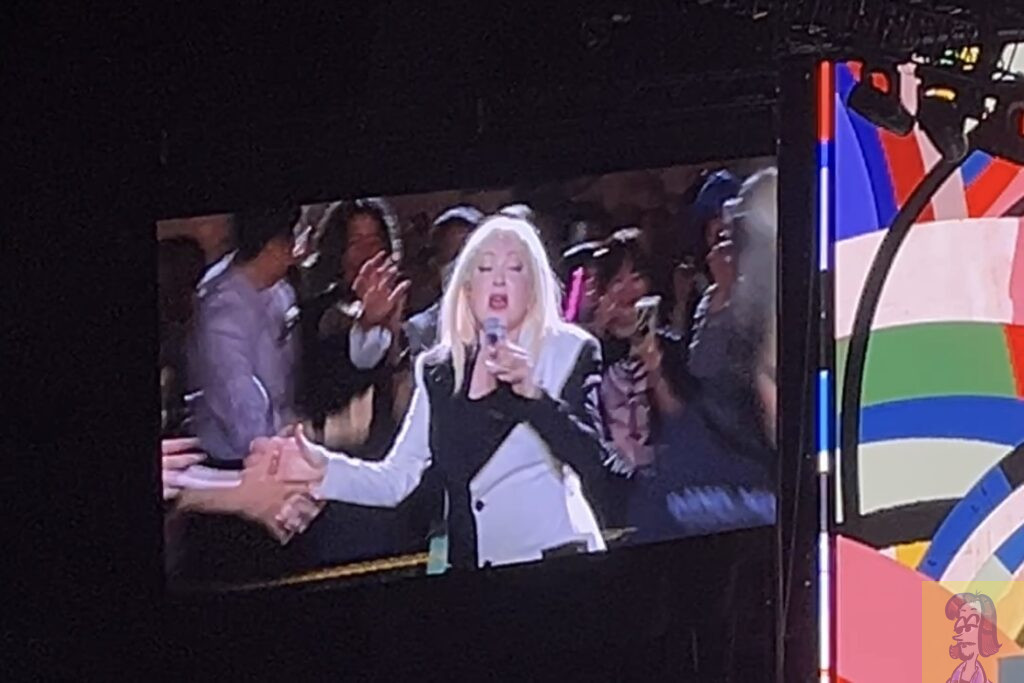

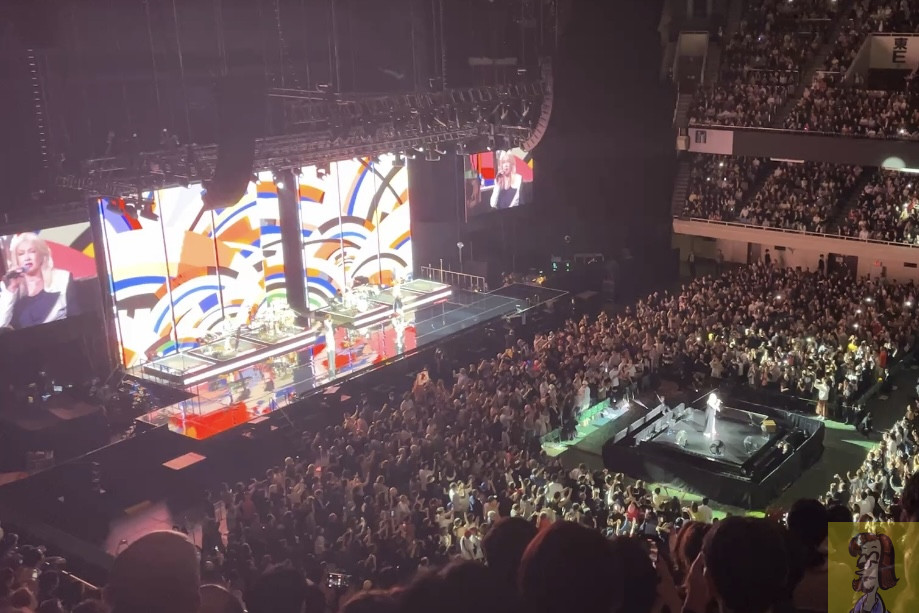

3分後歓声の中始まったアンコールは「Shine」で幕を開ける。衣装チェンジを済ませたシンディは白と黒のセットアップで登場。カラフルなモニター映像とシンプルな衣装とのコントラストがお互いを補色させていて美しく輝いている。またシンディは下手側の階段から観客席におり、特設ステージへと歩いていく。これにファンは驚きと感動の合わさった声が漏れ出し、フェンス越しにハイタッチと握手をするサプライズがなんとも感動的であった。

ラストは大名曲”True Colors” と “Girls Just Want To Have Fun”

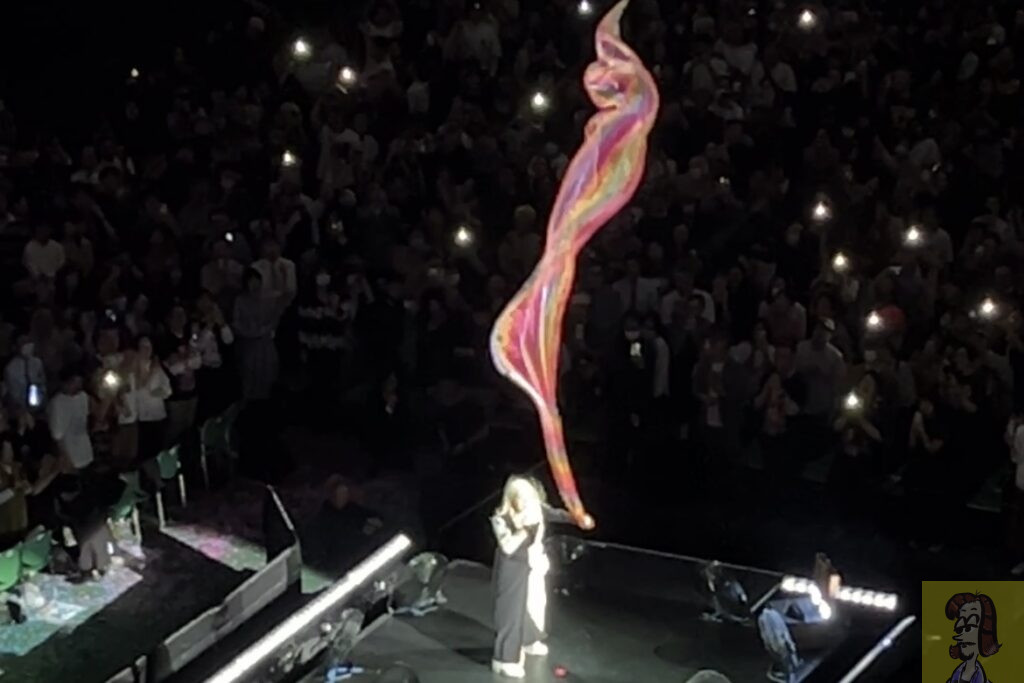

アリーナ席の中央付近にある正方形のステージに降臨した女王は、聴き馴染みのあるパーカッションの音に合わせて自然体のままダンスを披露。箱の中にある虹色のシルクの布を取り出すと8台の送風機が回り出す。「True Colors」の始まりだ。

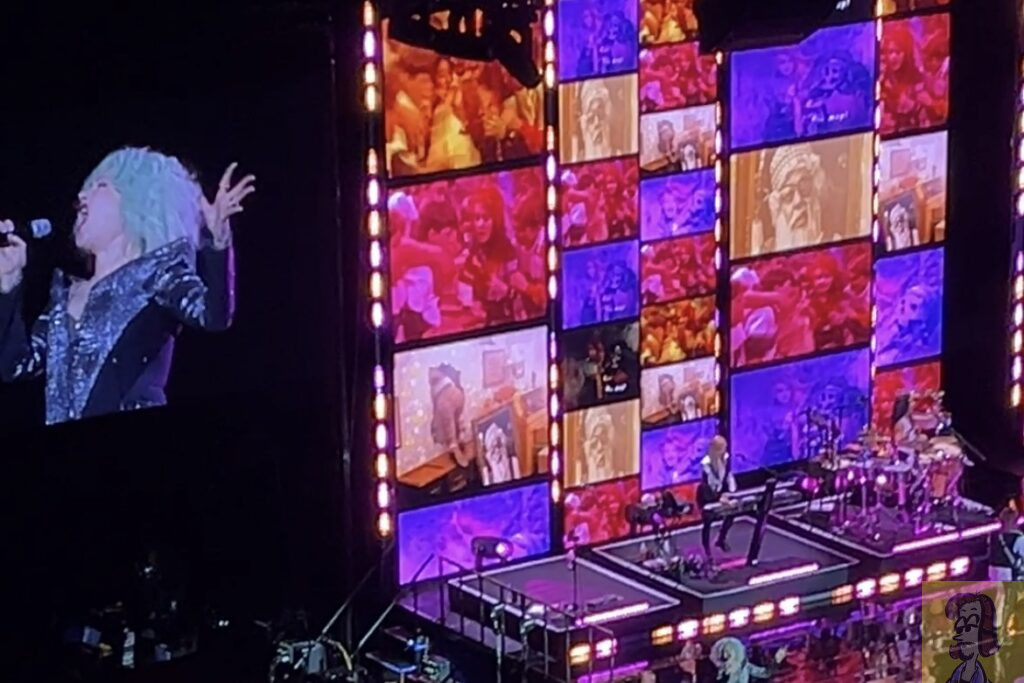

シンディは体を左右に揺らしながら、たなびく虹色の布を振る。その姿に感動のあまり目に涙を浮かべながら手拍子を送る方、揺れ動くライトを送る方、全てのコミュニティーが一体化した。コーラスで合唱が起きるだけでなく、最後は伴奏なしで我々オーディエンスが「True Colors」を歌いきり、感動の瞬間を共に作り上げた。

歓声鳴り止まぬ中、「アリガトウゴザイマス」と一言添えるシンディ。それからMCが続く。

これは Daniel Wurtzelという方とのコラボレーションです。「リヴィング・アート」と私は呼んでいるんだけれども、1910年から1930年くらいまでの間、パリで生まれたアートムーブメントで、ソニア・ドローネーやロバート・ドローネー、ピカソ、マティスとかの時代のものです。その時代のアーティストたちはポーランドの詩とコラボした作品を作ったり、エッフェル塔を全部使った作品を展示したことがあって、そのような作品に今夜のショーはすべてインスパイアされています。

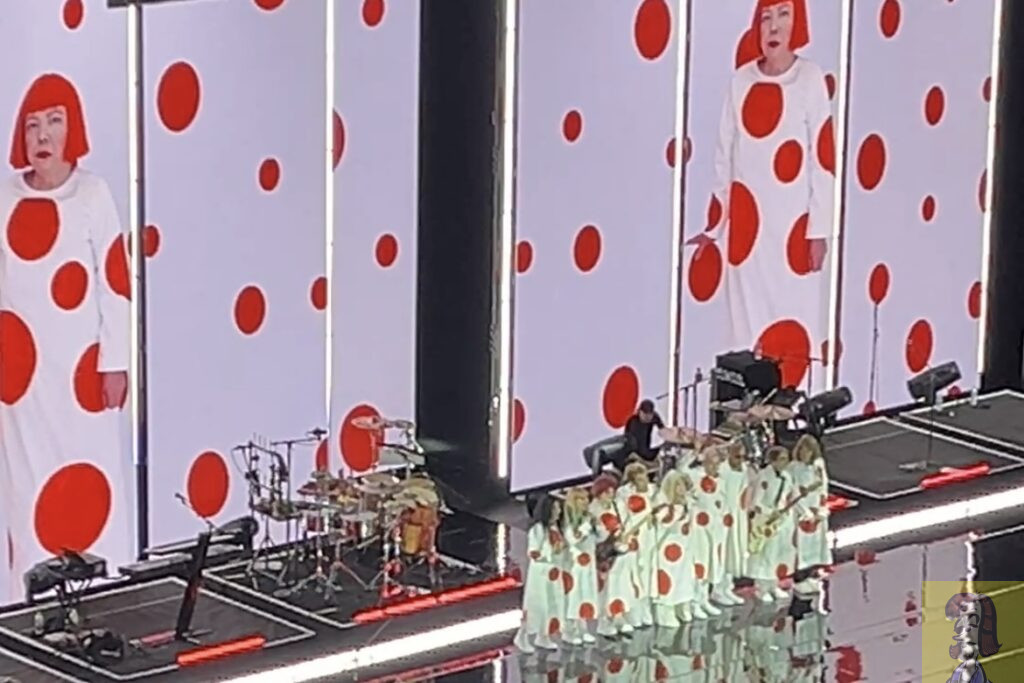

そして、これからご紹介するのは日本のアーティスト、今も活動しているアーティストです。ただ60年代の彼女はそうじゃなかった。たくさんの有名なアーティストたちにいいように利用されアイディアを搾取された。でも彼女は負けなかったんだ。頑張って、頑張って、そして今96歳になろうかというこの方とコラボレーションできるということに私はとても光栄に思っています。

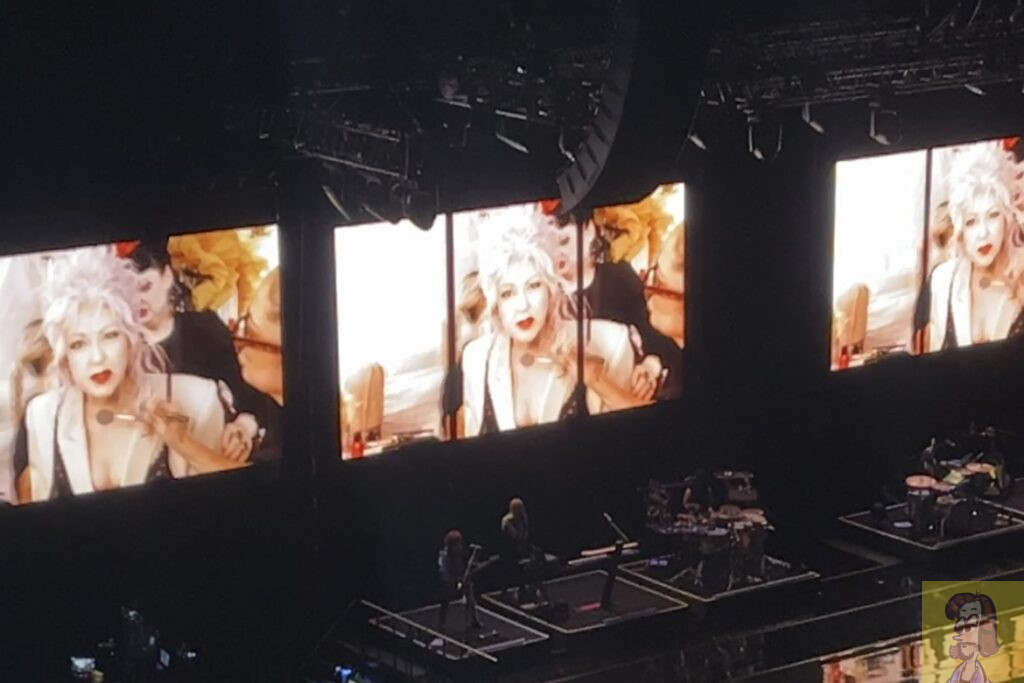

シンセサイザーのグリッサンドの音が聞こえ始まるのはシンディの代名詞「Girls Just Want To Have Fun」だ。日本人のアーティストは誰かというと草間彌生さん。白地に赤の水玉模様がスクリーンいっぱいに広がり、草間さんもアート作品の一部として映し出されている。歌いながらメインステージに戻るシンディもバンドの手を借り光沢のあるコラボデザインの衣装に着替える。

いつの間にかバンドも着替えていてビックリしたね

リズムを刻み笑顔を絶やさず歌いこなすシンディ。バンドメンバーとも楽しそうにコミュニケーションをとり、”Girls Just Wanna Have Fun” という場面では観客席にマイクを振りかざし最高のステージを作り上げた。

「アリガトウゴザイマス」「次のチャプターで会いましょう」と言い投げキッスをした後、伴奏が終わると紅白のテープが吹き出した。歓声と拍手で満たされる場内、センターに集まったツアーメンバーと通訳さんも含めて一礼をし大盛況の中、満席の観客に見送られながら幕を閉じた。

21時03分、1時間55分の最後の来日公演が終わった。

ライブ後の会場である日本武道館の様子

ライブが終わると正面のモニターには、今回の引退ツアーのポスターデザインが大きく映し出され、いつもながら記念写真を撮る人、余韻に浸り武道館の中の様子を伺う人、早速さに帰路に向かう人など大勢る。私はどうかというと後者以外の全てだ。とにかく写真は綺麗に撮りたいし、できるだけシンディ・ローパーがいたこの空間を少しでも長く味わっていたい。

とは言うものの誘導の指示があるので場外へ出るのだが、出口には各業界からのお祝いの花が贈呈されていた。

また、最寄駅の九段下へ向かう帰路の中では「最後感動しちゃった」、「女性たちがカッコ良かった」と友人同士で感想を語りあったり、Vlogを撮っている外国人の方の姿なんかも見れた。

シンディ・ローパー/Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tourのセットリスト(2025年4月23日(水) 日本武道館)

| 項目 | 曲名 | 収録アルバム |

| 1 | She Bop | 『She’s So Unusual』 (シーズ・ソー・アンユージュアル) |

| 2 | The Goonies ‘R’ Good Enough | 『”The Goonies” Original Motion Picture Soundtrack』 (グーニーズ オリジナル・サウンドトラック) |

| 3 | When You Were Mine | 『She’s So Unusual』 (シーズ・ソー・アンユージュアル) |

| 4 | I Drove All Night | 『A Night To Remember』 (ア・ナイト・トゥ・リメンバー) |

| 5 | Who Let In The Rain | 『Hat Full Of Stars』 (ハット・フル・オブ・スターズ) |

| ツアーバンドメンバー紹介 | ||

| 6 | Iko Iko | 『True Colors』 (トゥルー・カラーズ) |

| 7 | Funnel of Love | 『Detour』 (ディトゥアー 〜回り道〜) |

| 8 | Sally’s Pigeons | 『Hat Full Of Stars』 (ハット・フル・オブ・スターズ) |

| 9 | I’m Gonna Be Strong | 『Let The Canary Sing』 (レット・ザ・カナリア・シング) |

| 10 | Sisters of Avalon | 『Sisters of Avalon』 (シスターズ・オブ・アヴァロン) |

| 11 | Change of Heart | 『True Colors』 (トゥルー・カラーズ) |

| 12 | Time After Time | 『She’s So Unusual』 (シーズ・ソー・アンユージュアル) |

| 13 | Money Changes Everything | |

| アンコール | ||

| 14 | Shine | 『Shine』 (シャイン) |

| 15 | True Colors | 『True Colors』 (トゥルー・カラーズ) |

| 16 | Girls Just Want To Have Fun | 『She’s So Unusual』 (シーズ・ソー・アンユージュアル) |

まとめ:楽しいと寂しいが入り混じったシンディ・ローパーの最後のライブ

シンディ・ローパーを知ったのは小学生の頃、映画『グーニーズ』で、劇中急にテレビの画面に「面白い表情をする歌手がいるな〜」と言うのが最初の印象だ。なんだかんだそこからラジオやCM、「ベストヒットUSA」の80年代特集とかで洋楽が好きになりシンディの曲をよく耳にするようになったというもの。

前回の来日が2019年、仕事帰りに「あぁ、今日はBunkamuraオーチャードホールでライブがあるのか〜」という、行けなくて残念だった感情があったのだが、今回最後の来日公演に行って払拭できたのはすごく嬉しかった。

ここ日本武道館ではラスト公演を迎えるアーティストが多い。前回私が行ったMR. BIGもそうだし、秋にはナイトレンジャーがフェアウェルツアーを行うそう。

私にとって最初で最後のシンディ・ローパーのコンサート。音楽とアートの融合した凄いステージ、まるで映画の世界にいるようだった。『グーニーズ』のあの人を最後に一眼見れて、一緒の空間にいれて最高だった。

「次のチャプターで会いましょう」と言ってくれたシンディ。次はどのような活躍をするのか非常に楽しみだ。

“Goonies Never Say Die!!”